一个都不能少:一所“寒门学校”的坚守

在云南省昆明市盘龙区城郊,有一所名叫德馨的“寒门学校”,办学17年来,尽管困难重重,但它却坚持向出身贫寒的孩子敞开大门,让他们有了读书的地方,甚至还为家庭特别困难的孩子解决吃饭和住宿问题。

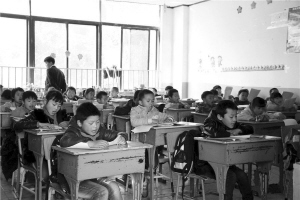

德馨学校的学生们在老师的指导下,大声朗读课文。 念新洪摄

孩子们出身贫寒

“学校目前有387个学生,主要招收贫困的外来农民工家庭子女和一些孤儿或弃儿、智力或身体有残障的孩子。”校长李志祥是云南墨江的哈尼族人,他用平静的语调,介绍了德馨学校“特殊”的学生构成。事实上,每一个到过德馨的人都会唏嘘于它的“寒门”构成,同时也会感佩于它的温暖坚守——这所简陋到连正式的校门都没有的学校,却向出身贫寒、甚至不知出身何处的孩子敞开大门。

今年上六年级的吴瑞涵,就是德馨学校众多寒门学子中的一个,父亲早在6年前就瘫痪在床,母亲见家中生计日趋艰难,便悄悄撇下父女俩不知所踪。几年来,德馨学校不仅免除了小瑞涵的学费,还给她提供了免费的午餐,学校还将爱心人士捐赠到学校的米、油等物资匀出一部分来,接济着她和父亲的生活。

“像小瑞涵这样完全交不上学费的孩子,在德馨是很普遍的。”李志祥说,多年来德馨学校一直为家境贫寒的孩子敞开大门,从未因学生交不上学费而将他们拒之门外。

温暖坚守17年

作为一所民办学校,有时候连学费都收不上来,处境岂不是很艰难?李志祥说,资金出现缺口,是常有的事。事实上,从2001年德馨学校创办以来,困境就一直不断出现。尤其是2006年至2009年期间,前来就读的学生人数快速增加,社会各界质疑的声音也频频出现。

在最艰难的时候,反而是孩子们给了李志祥力量,“年龄大一点的孩子自发去捡矿泉水瓶卖钱,再买一点吃的回来,甚至还把得来不易的面条煮好放到我床头。”李志祥说,孩子们的鼓励让他振作了起来,最终通过到附近村子帮人拆房子、打零工挣钱,度过了最艰难的时候。

随着德馨学校被越来越多的人知道和了解,政府部门给予了诸多的支持和帮扶,社会各界的爱心人士也不再观望,纷纷走进校园,通过捐款、捐物、支教等方式,帮助学校继续走下去。李志祥说,最让他印象深刻的是4位退休老教师,从2007年12月开始,几位老教师每个月都给学校送来10多袋大米,一直坚持到现在,“如果没有他们的这些物资,可能我们没有能力挺到现在!”

曾经的学生不忘“反哺”母校

每一个到过德馨学校的人,都会对孩子们的礼貌印象深刻——不管认不认识,擦身而过的每个孩子都会鞠躬,“叔叔好!阿姨好!”

校长李志祥说,与其他学校相比,德馨的学生家庭教育相对缺失,因此在教学的过程中,除了讲授知识外,老师们还特别注重教孩子们做人的道理,“就像我们德馨学校的名字一样,一定要有‘德’,先把人做好,再做事!”

从2001年办学到现在,一共有近2500名学生从德馨学校毕业,让李志祥倍感自豪的是,绝大部分学生都把“德”记在了心中。

而最让李志祥欣慰的是,曾经的学生心怀感恩,尽自己的能力“反哺”母校。学校一名叫朱海梅的语文老师,就曾经是德馨的学生,师范大学毕业后,又选择回到母校来当老师。一些毕业后打工开店、做小生意的“德馨娃”,也常常送来米、油、菜、肉等物资,为学校的运转出一份力。